Марина ЛИТВИНОВА. Из «Воспоминаний»

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Сергей Есенин

«Произведения всех авторов автобиографичны, автобиографичны в том смысле, что все, чем их произведения наполнены, — события, детали, пейзажи, вечера, сумерки, рассветы и т. д. — когда-то происходило в жизни самого автора. Не в той последовательности, в какой описано в рассказе или в романе, но автор это должен был пережить сам».

«Материалы для жизни художника одни: его произведения. Будь он музыкант, стихотворец, живописец — в них найдете его дух, его характер, его физиономию, в них найдете даже те происшествия, которые ускользнули от метрического пера историков...»

В.Ф. Одоевский

«Полдень» публикует предисловие, первую и третью главы из книги Марины Литвиновой «Воспоминания».

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Самое недостоверное — исповедь человека. Достоверно только «непрямое высказывание», где не может быть ни умолчаний по стыдливости, ни рисовки «поднимай выше». И самое достоверное в таком высказывании то, что неосознанно, что напархивает из ничего, без основания и беспричинно, а это то самое, что определяется словом «сочиняет», — писал Алексей Ремизов в книге о Гоголе «Огонь вещей» (глава «Хвостики»). Скажу другими словами: исповедь, воспоминания — недостоверны, зато в романах, рассказах — «непрямых высказываниях» — всегда найдутся отзвуки событий из жизни автора, о которых он никогда не решился бы упомянуть в автобиографии или мемуарах. Написанное мной — не исповедь, а воспоминания. Но и воспоминания не достоверны. И в них есть «умолчания по стыдливости», от этого не уйти, но поползновений на рисовку у меня нет. Когда-то мне хотелось написать роман, в основу которого легли бы пять лет жизни и странствий с Юрием Павловичем Казаковым (июнь 1960 — июнь 1965). Но эту мысль я отвергла. Мне хочется до конца осознать те далекие годы, они были важны и в моей и в его жизни.

Юрий Казаков написал тогда несколько лучших своих вещей: «Осень в дубовых лесах» о нашей жизни под Тарусой летом 1960 года (об этом он несколько раз упоминал в своих письмах — в 1964 году в письме из Алма-Аты, и в письме 13 июня 1970 года из Киева), «Двое в декабре», «Нестор и Кир», часть «Северного дневника». Были еще написаны «Зависть», «Адам и Ева», «Проклятый Север», «Плачу и рыдаю», детские рассказы и многое другое. Можно сказать, это был самый плодотворный период во всей его творческой жизни. За следующие семнадцать лет написаны восемь рассказов, так он называл и свои рассказы, и очерки. Среди них два потрясающих, посвященных сыну Алёше — «Свечечка» (1973) и «Во сне ты горько плакал» (1977), большой очерк о Тыко Вылке. Еще несколько прекрасных очерков-рассказов для «Северного дневника», включая «Мужество писателя», написанных во вторую половину шестидесятых годов. И удивительный, поздний рассказ-аллегория «Розовые туфли». Последние десять лет он многое начинал и бросал.

Мои достижения за те пять лет были иного свойства. Перевела два романа, несколько рассказов, сочинила полдюжины собственных рассказов. Конечно, копился опыт словесного творчества. Но, главное, — из пустоголового романтика превратилась в романтика думающего. Спустилась с небес на землю, к счастью, не потеряв связи с небом.

Через год после нашего разрыва и у меня начался новый этап, который длится и по сию пору. Я вышла замуж за физика младше меня на четырнадцать лет, вернулась преподавать в мой институт, родила дочь. Много ездила, добралась даже до Гавайских островов. Занялась изучением Шекспировского вопроса, жизнью Фрэнсиса Бэкона и графа Ратленда, что Юрой было категорически запрещено. «Или я или Шекспир» — сказал он ранней весной 1963 года. Перевела несколько хороших книг и написала свою — «Оправдание Шекспира», которая писалась двадцать лет и вышла в 2008 г.

Есть и ещё одна причина, почему пишутся эти воспоминания. Пять лет наших с Юрой странствий были для него переходным периодом. От бедной, в какой-то мере скитальческой жизни к обеспеченной, материально и семейно устроенной. Большие деньги принес роман Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот», первую часть которого Юра переводил, когда мы жили зиму 1964-1965 года в Алма-Ате, сначала в доме отдыха ЦК компартии Казахстана, а потом в санатории Совета Министров, на берегу горной речки Алматинки, немного ниже известного высокогорного катка Медео. Я туда прилетела накануне Нового года, спустя какое-то время приехала мать Юры Устинья Андреевна. И мы уже втроем прожили там январь и февраль. А через три с половиной месяца мы с Юрой расстались. После чего довольно скоро у него началась совсем другая, стабильная, семейная, жизнь.

Он женился, купил дом в Абрамцево, родился сынок Алёша. Вся его дальнейшая судьба хорошо просматривается, где бывал, с кем ездил, есть документы, есть описания его дома, там бывали писатель Домбровский с женой Кларой и другие известные люди, о своих поездках заграницу он писал сам. А пять предшествующих, самых плодотворных, лет — темное пятно. Это и были те пять лет, когда мы с Юрой странствовали по России. И, наверное, только я одна знаю, как Юра жил и писал в самые творческие по насыщенности годы.

Литературный критик Игорь Сергеевич Кузьмичев пишет в книге «Юрий Казаков: Набросок портрета»: «Когда Казаков обрел долгожданный свой приют в Абрамцеве, шестидесятые годы шли к закату, — а именно они, эти годы, в особенности первая их половина, стали периодом расцвета и блистательного самоосуществления казаковского таланта. За короткое время, всего за пятьсемьлет, Казаков написал большинство своих известных рассказов, и его имя приобрело такую притягательную силу в литературных кругах, что позже критикам казалось, будто и все-то его творчество — лишь один порыв, одно мгновенное и мощное усилие, не получившее затем обещанного завершения». (Л.: Сов. писатель, 1986, с. 118)

В. Турбин, например, после смерти Казакова утверждал: «Казаков был человеком первого шага, дебюта... Творчество Казакова — дебют, длившийся несколько лет. Он перестал писать? Замолчал? Смею думать: он замолчал потому, что весь он выложился в дебюте, в шестидесятых годах — годах отличных литературных и социальных дебютов, начал, начинаний, которые не всегда, далеко не всегда находили столь же яркое продолжение». (Послесловие к посмертному изданию рассказов «Юрий Казаков. Рассказы», изд. «Известия», Москва, 1983 г., с. 474).

Вот так судят маститые литературоведы о творческом пути писателя: весь выложился в дебюте в те годы, когда в стране полно всяких дебютов, начинаний, и они не всегда получали яркое продолжение. Это или от нежелания, или от непонимания того, что жизнь писателя, как говорил Г ер- цен, — самая лучшая иллюстрация к его произведениям. Вникните в ежедневное, ежечасное бытие автора, во всей его переплетениях, только это может объяснить всю уникальность развития его творческой судьбы.

В интервью журналу «Вопросы литературы» (1979. № 2) Юра сказал: «Люблю свой дом в Абрамцеве, но и жалею, жалею, что купил когда-то, очень держит дом — ремонты всякие, — не стало прежней легкости, когда за полдня собрался и был таков! Хочу на Валдай! Хочу опять стать бродягой, думаю все время, как я когда-то одиноко ездил, никому не известный, никем не любимый... Чем не жизнь? Хочу ехать на пароходе. Можно бродить ночью по палубе. Говорить с вахтенными матросами, слушать машину. Можно проснуться на рассвете от тишины, — потому что стоишь возле пристани у какой-нибудь деревеньки, — и жадно увидеть и увести с собой какую-то милую подробность. Чтобы потом вспомнить». («Две ночи», М., «Современник», 1985 г., с. 329-330). Но он никогда одиноко не ездил. А если окажется один, шлет телеграмму — немедленно приезжай. Вот его письмо из Киева 13 июня 1970 года, канун моего дня рождения:

«Ну вот, милая здравствуй. Приближается и ударяет твой день рождения. Я бы и не стал об этом говорить, ибо, как я понимаю, ты меня забыла прочно, но в одном твоем письме была приписка «пиши» — вот я пишу.

Итак, десять лет! Господи, как подумаешь, какой срок! Сколько людей перемерло, родилось и стало уж школьниками с того дня — помнишь? — с того жаркого душного дня в самом начале июня, когда все у нас пошло поехало. А какой был день! Какой, в обгцем-то горький день — умер затравленный Б.Л.[Пастернак], и мы, как-то стыдясь, съехались в Переделкино, как ты вызвалась провожать, как я выпил пива и мне совсем стало нехорошо, как я почувствовал, что в такой день невмоготу мне оставаться одному, как мы схватили такси, купили бутылку коньяку и помчались в Голицыне и гроза прошла, принеся облегчение — помнишь?

Всё-таки, как я теперь думаю, не зря свела нас судьба, много было хорошего всё-таки у нас. Плохое — оно мелкое, и это плохое, так сказать, принадлежит всем, случается у всех — ну разозлился, ну поклялся не встречаться и т.д., а хорошее, которого было много, было только у нас, только у тебя и у меня, только у нас с тобой! Ну скажи на милость, с кем бы ты, к кому бы помчалась в Таллин, в Крым, в Кемь, в Мурманск, в Печоры, в Алма-Ату?

Какая география! И еще есть Вилково и Таруса. А еще если пойти вглубь, есть Романовка, наша палатка на берегу Таруски, костерок, дымок... А?

И вот уже десять лет прошло и твой маленький сынок уже студент! Боже мой!

И ведь есть же Марфино, ведь я день за днем могу восстановить нашу тогдашнюю жизнь, ежеутренние наши походы за водой к роднику, первое в моей жизни отдельное житье. Помнишь этот внутренний дворик, где я рубил хворост, а в один прекрасный день зарубил курицу? Помнишь ли ты совершенно волшебное ощущения лёгкости, счастья, обособленности от всего остального мира, помнишь ли ты то счастье, которое охватывало тебя, когда ты шла за водкой в Трубецкое ? Счастье не оттого, что шла за водкой, а оттого, что с дороги видны были потрясающие дали, осенние холмы с зелеными озимыми и оранжевыми лесами. Помнишь наши разговоры о Ганди? Неужто ты все это забыла? Почему же ты так уж гордо заявляешь мне, что не хочешь уподобляться нагибинским женам — да разве я тебе это предлагал? Разве я, говоря о том, что нагибинские жены встречаются, предлагал тебе встретиться с моей теперешней женой ? Нет же!

А просто я думал, почему бы нам с тобой не повидаться? Ну почему? У тебя ребёнок и у меня, ты замужем, я женат. Что ж дурного, если мы повидались бы? Я же не зову, например, тебя приехать в Киев, как в былые времена. Но хоть раз в год нам с тобой было бы хорошо встретиться.

Я тут сижу, пишу сценарий по «Гол. и зеленому» для киностудии Довженко. Из окна моего номера видны Владимирский собор и Киево-Печерская лавра. Странно глядеть на них и думать, что все, что было христианского у нас на Руси — было после Киева.

Знаешь, во мне есть одно хорошее качество, может быть всё остальное плохое, но одно-то хорошее есть: я не забываю счастливых дней и мест, где счастье меня посетило. И этой весной отправился я в Поленово глядеть на небывалый, великий разлив реки. Не скрою, была у меня мысль позвонить тебе, пригласить разделить эту радость, но потом я решил, что ты наверняка откажешься, и поехал с мамой. Ещё поехал с нами Ю.Б. Горбатов — он тебя помнит, он был частым гостем Мих Мих. (мы оба были на похоронах М.М.). Так вот, чтобы не томить тебя, сразу скажу: вода в Тарусе поднялась так высоко, что плавали на лодках по площади, причаливали к торговым рядам и к госбанку, ну и к гостинце! Знаешь, в Тарусе наверное плохо жить — разные бытовые неудобства и проч. — но приехать туда на два-три дня — наслаждение!

Стоит взойти только на Воскресенскую горку и глянуть направо и налево, чтобы душа твоя воспарила. И я поеду в конце июня туда, доберусь, между прочим, и до места, где мы с тобой жили не тужили — на берегу Таруски — не в Романовке, а выше, возле Ям-Крестов. Помнишь там ездила раз в день на телеге с молоком одна прекрасная фея и наливала нам молоко бесплатно? Последний раз я был там с Васей Росляковым (крестным моего Алёшки) в 67 году и опять было безмолвно, и опять раз в день глухо стучала ее телега по корням и мы бежали встречать её, пили молоко и с полным бидончиком шли к себе. А костёр наш горел точно на том месте, где горел он в 61 году и позднее, и палатка стояла на том же месте, и так же свечками стояли лесные фиалки, а по ночам мерцали светляки. И я иногда поплакивал от избытка чувств.

А ты знаешь, что по «Осени» делают постановку на телевидении? Ведь это наша осень. Ведь это я тебя встречал десять лет назад, и зажигал фонарь и дрожал от предстоящего счастья.

Чувствую, что если продолжать письмо, то можно писать все дни, отведенные мне на сценарий, а поэтому закругляюсь, но м. б. ещё напишу отсюда [не написал]. Кланяйся твоим маме и папе. Напиши мне в Абрамцево [не написала]. Ире и Мише привет. А я тебя люблю и да хранит тебя господь!

Киев 13 июня 1970».

[Орфография и пунктуация Ю. Казакова]

Перечитываю это письмо через сорок лет — 4 сентября, 2010 год, — и щемит сердце. Как могли мы не сберечь такую прекрасную жизнь? Не ценили ее, что ли? Перечитала еще раз, через год, темным, теплым августовским вечером 2011 года. И обратила внимание на строчку, которая как-то ускользала от моего внимания: «Ну скажи на милость, с кем бы ты, к кому бы помчалась в Таллин, в Крым, в Кемь, в Мурманск, в Печоры, в Алма-Ату? » и сравниваю со словами «Люблю свой дом в Абрамцеве, но и жалею, жалею, что купил когда-то, очень держит дом — ремонты всякие, — не стало прежней легкости, когда за полдня собрался и был таков! Хочу на Валдай! Хочу опять стать бродягой...». Такими бродягами мы были четыре с половиной года, до жизни в Алма-Ате.

И вот передо мной последнее письмо, Виктору Конецкому, взятое из книги И.С. Кузьмичева, биографа Ю.П. Казакова.

«Дорогой Виктор! Лежу я себе на койке в госпитале, думаю невеселую думу, — и вдруг прекрасная девица вкатывает в палату столик на колесиках, столик с книгами и журналами. Предлагает то и это. И вдруг говорит: вы писателя Конецкого знаете? вот возьмите новую его повесть в журнале «Звезда»...

Ну, я взял.

А лежу я, брат, товарищ и друг, в центральном военном госпитале по поводу диабета и отнимания ног. За окном то туман, то дождик, то снег выпадет, то растает — чудесно! Я себя за последние лет шесть так воспитал, что мне всякая погода и всякое время года хороши, одеться только нужно соответственно. Конечно, ноябрь проклянешь, — выгони тебя на улицу босого и без штанов, а если потеплее одеться, то счастье и счастье.

Вот только этим я теперь и утешаюсь, сидя возле батареи в кресле и глядя на туман и снег. А вообще-то настроение — хуже некуда. Диабет ведь пожизненная болезнь, а тут еще ноги болят и дергаются в судорогах и немеют, и в весе теряешь и проч. прелести. Лечат меня тут всяко, аппаратура самая лучшая, заграничная, да толку пока мало, единственно, что больницу совсем не напоминает, а похоже на санаторий, только что в палате не курю, выхожу вон.

Жалко мне бесконечно тебя, да и себя, что не приехал ты ко мне на дачу! Славно бы поработали, очень для этого все было готово: и природа, и тишина в доме, отключенность ото всего...»

И дальше Казаков продолжал: «Надо, надо нам с тобой встретиться, поговорить надо, жизнь такая настает, что, во-первых, уже не в молодом задоре, как когда-то, а всерьез можем мы друг друга называть старыми хренами, того и гляди помрем, ну а, во-вторых, время нынче очень уж серьезное и надо бы нам всем, хоть напоследок, нравственно обняться... Хочется мне после больницы, если выберусь я отсюда подобру-поздорову, махнуть на срок-другой в Переделкино и тихо заняться литературой...»

«Пульс у меня в последнее время 120, давление 180/110, — делал приписку Казаков, — сегодня утром чуть сознание не потерял, говорят, спазм в мозгах, загрудинная боль схватывает раза 2 в день... Так что, на всякий случай, прощай, друг мой, не поминай лихом. Твой Ю. К.»

Спустя семь дней Казакова не стало. Ранним утром 29 ноября он скончался в госпитале от кровоизлияния в мозг.

Письмо Конецкого, спешно посланное ему в ответ, — письмо со словами: «Прекрасно и, как всегда у тебя, просто написал ты, что настает время, чтобы нам всем нравственно обняться», — вернулось обратно в Ленинград, не доставленное адресату.

«Тихо заняться литературой...» «Надо бы нам всем нравственно обняться...»

Об этом он думал перед смертью, в те последние дни, когда изнемог от терзания сердца своего поистине чрезмерно...

Смерть Казакова отозвалась скорбью, недоуменной досадой на судьбу, мало что добавив к разгадке его жизненной трагедии.

Даже для тех, кто был рядом, она оказалась неожиданной». (Кузми- чев, с. 135).

Сравниваю два письма. Загадка его жизненной трагедии. Не знаю, есть ли моя вина в том, что не получилось восстановить наших отношений после ссоры в Звенигороде в начале июня 1965 года. Хотя я пыталась. Осенью того же года Юра позвонил — есть разговор. Заехал за мной. И в Сокольниках, в просторном, пустом и холодном кафе — летний сезон давно кончился — сказал мне, что хочет жениться и перед ним выбор, который он должен сделать. Я говорю: «Юра, я согласна быть вместе, только с одним условием, надо лечиться от пьянства». На что Юра, усмехнувшись, ответил: «Вот ты как заговорила». На этом разговор кончился. У меня уже не было той ликующей, всё прощающей любви, а было чувство долга, ответственности. Я бы вернулась, но при одном условии — Юра должен перестать пить. Это была последняя наша встреча. Больше Юра не звонил, думаю, почувствовал, что той, прежней, любви во мне больше нет.

После нашей встречи в Сокольниках он скоро женился. Судя по письму правнука Толстого, которое Юра получил в Алма-Ате (Юра давал мне читать все его письма, я давала ему свои), его жена Тамара тоже очень, очень любила его. И была счастлива принять его таким, какой он есть на тот час его жизни. И, думаю, ее семейная жизнь была еще труднее моей.

В 60-м году Юра уже пил, но не так безобразно. Когда я поняла, наверное, в 1963 году, что это алкоголизм (отец Юры был запойный пьяница) , я пошла к главному психиатру Москвы (когда-то давала ему уроки английского языка), и он мне сказал: если есть хоть малейшее подозрение, что муж пьет, бейте во все колокола. И я поехала к Устинье Андреевне, его матери, надеясь найти поддержку. Она очень расстроилась, но ничего вразумительного не сказала. Юра тогда где-то путешествовал. Вернулся сначала на Арбат, потом ко мне, на Черняховского. И очень был сердит. «Ну, и чего ты добилась! Мать почти ослепла. Говорит, вот ты твердишь, она тебя любит, а она считает тебя алкоголиком. Мать и без того тебя еле выносит». Так и завершилась моя попытка побороть Юрино пристрастие к спиртному. И только в Алма-Ате Устинья Андреевна поняла, что дело плохо, и даже вынимала у него из кармана деньги. Когда мы с ней встретились после его смерти, я не удержалась и напомнила ей тот давний разговор, сказала, что надо было тогда безотлагательно Юру лечить. А она мне горестно ответила: «Знаешь, как трудно поверить матери, что сын пьет».

Сейчас Юрий Павлович становится мифом. И, как всегда, это уже не живой человек из плоти и крови, а некий мифический образ, таинственный, одинокий, безмерно талантливый и безмерно несчастный, который есть и будет материалом для написания работ о нем, для поклонения, создания легенд. Он, конечно, заслуживает восхвалений. Это был человек, наделенный боговдохновенным даром, унаследованным от предков. Но божьим ли промыслом, или по воле случая полный мощных соков побег вылез из коры не на том дереве, и не в ту эпоху.

Цель моих воспоминаний — показать в житейских подробностях, как жил и работал Юрий Казаков в те пять лет. Они, возможно, прольют свет на эту, еще одну трагическую судьбу писателя. Любовная драма и жизненная трагедия — вот содержание моих воспоминаний. Попытаюсь осознать, почему, по каким объективным и субъективным причинам Юрий Павлович Казаков, наделенный, по моему мнению, гениальным живописным писательским даром, фактически перестал писать рассказы к концу шестидесятых годов. (Только рождение сына всколыхнуло в нем великий творческий порыв, и он оставил нам еще два великолепных рассказа. Всего два за семнадцать лет, рассказ «Долгие крики» был задуман и начал писаться еще в первую половину шестидесятых. И где-то уже в самом конце аллегория — «Розовые туфли»). Любые мысли, эпизоды, островки природы, пейзаж, были и небылицы, словом все, что отпечатывалось в памяти и воображении, без натуги стекало с его пера в совершенной словесной форме. Были у него любимые эпитеты («нежный», «тугой»), любимые синтаксические конструкции (повторы). Но были еще и любимые мыслительные приемы. Описывая какое-то место точно и живописно, он любил перенестись от него за тысячи километров, погадать, что делают там люди — близкие и совсем далекие, заглянуть в седую старину, красочно поведав трогающую душу, достоверную историю. Или даже в лучезарное будущее — «Калевала» (1962 г.):

«Назад мы идем пешком по каменистой гряде. И когда поднимаемся, когда начинает овевать нас теплый, нежный ветер, когда кругом видна, кажется, вся страна с синими озерами, с нагромождениями камней и маленькими редкими деревеньками, — я думаю: придет время, и ничего этого не будет, не станет дикости, пустынности, на берегах озер возникнут стеклянные дома — тут ведь особенно любят свет! — и побегут шелковистые розовые и желтые и голубые дороги, и среди лесов будут краснеть острые черепичные крыши ферм, отелей и городов — тогда забудется многое, забудется бедность и приниженность избушек, бездорожье, одно не забудется — не забудется Калевала, выпеваемая старыми голосами и великий дух Вяйнемейнена, осеняющий эту прекрасную страну, и имена сказителей, несших этот дух сквозь столетия». («Северный Дневник», с. 180-181). Это было написано весной 1962 года, вскоре после «Осени в дубовых лесах» и «Двое в декабре», когда Юра не был одинок, и мироощущение у него было светлое. Даже можно сказать оптимистичное, хотя это слово ко всему его творчеству мало подходит.

И еще не могу не сказать: русский язык Юрин не только красив, сочен, богат, — он везде русский, никаких влияний иностранного синтаксиса, никаких иностранных калек. В том числе и поэтому уже к началу шестидесятых годов проза Казакова считалась выдающимся явлением в русской художественной литературе.

В статье «Бесспорные и спорные мысли», опубликованной в «Литературной газете» в мае 1959 года накануне писательского съезда, Паустовский писал: «Особенно глубока, прозрачна и берет за сердце правдой и силой эта народная струя в рассказах Казакова и Никитина... Достаточно прочесть хотя бы два рассказа Казакова «Никишкины тайны» и «Арктур — гончий пес» и рассказ Сергея Никитина «Вкус желтой воды», чтобы прикоснуться к заветным источникам народной жизни и поэзии. Воздух огромной и любимой страны, дыхание изумительной нашей Родины струится из этих рассказов».

Тогда же прозу Казакова высоко оценили такие не похожие друг на друга именитые литераторы, как В. Шкловский, Ф. Панферов, И. Эрен- бург, М. Светлов. Ф. Панферову в августе 1959 года Казаков писал: «Вы по-настоящему помогли мне в самую мою злую, трудную минуту — и это не забудется. Мне особенно радостно, что рассказ [«Отщепенец»] все хвалят, меня поздравляют, и выходит, что я уже как-то отблагодарил Вас как редактора. Мне было бы хуже, если бы рассказа не заметили. И мне очень хочется принести Вам еще что-нибудь настоящее, хорошее, чтобы Вам понравилось, чтобы еще и еще оправдать Ваше доброе внимание ко мне...» (Цитирую по книге И. Кузьмичева.)

Американский философ Сантаяна писал, что современные европейские языки не обладают синтаксическими возможностями, как было с языками в античности, позволяющими писать поэтическую прозу, и посему писатели сейчас наполняют ее психологией. Это замечание точно относится к современной американской литературе. А вот проза Казакова поистине поэтична. Замошкин, как рассказывал Юра, самой большой помехой для него считал то, что ему слишком легко пишется. Он не испытывал сопротивления материала. Действительно, Юра садился за машинку (печатал он тогда двумя пальцами, указательными) и печатал безо всяких помарок. Отведет руки от клавиатуры, заведет глаза кверху, немного подумает и пишет дальше. И сразу начисто, никаких потуг писать красиво, точные по смыслу и благозвучию слова сами изливаются на бумагу. «Нет мук сильнее муки слова» — Юра этой муки в начале шестидесятых не знал. Я помню, как в Марфино, где он работал над «Северным дневником», ему в голову вдруг вступил сюжет детского рассказа «Красная птица». И он написал его за один день, не чувствуя сопротивления языка. У него было врожденное чувство прозаического ритма и абсолютного благозвучия, чувство словесной и структурной соразмерности. Такой был талант к словесному сочинительству.

Дело, наверное, все-таки не в «синтаксических возможностях языка», а в поэтических возможностях автора. Правда, язык тоже имеет какое-то значение, если говорить о современной американской литературе. У американской нации нет единого национального языка, уходящего корнями в прошлое, хранящего исторические — народные и литературные — лингвистические богатства, с помощью которых только и можно писать поэтическую прозу. Примеры такого языка — английский, французский, словом, все языки, на которых говорит не изготовленная в плавильном котле нация, а народ, объединенный не только территорией, а общей историей, языком, культурой (музыка, литература, живопись). У классика современной американской литературы, прекрасного романиста Джона Ирвинга в его психологических и гротескных романах нигде нет поэтического описания природы. И тут, наверное, дело в какой-то степени и в языке. Почему иностранцам так трудно ощутить красоту произведения, написанного на чужом языке? Мэри Хобсон, переводчица на английский язык Пушкина и Грибоедова, рассказывала мне, что один из ее знакомых, наслушавшись похвал Пушкину и выучив русский язык, почитал его стихотворения и не нашел в них ничего прекрасного. Ощутить красоту стиха, прозы может только лингвист, да и то, только тот, кто имеет специальную подготовку, для кого иностранный язык предстает во всей своей исторической полноте. А между тем, когда Пушкина читает русский, слышащий с рождения родной язык, выросший в среде, где говорят на богатом и чистом народном наречии, начитанный в русской классической и фольклорной литературе, то у него от красоты пушкинских строк захватывает дух. Американский вариант английского языка в устах американца, имеющего французский, голландские, немецкие, латиноамериканские корни, не может быть инструментом для создания истинно поэтического произведения, которое рождается, как рождаются песни певчих птиц. Язык должен быть родным до сотого поколения.

Возможно, в Юре проявился ген поэтической прозы, дремавший в его генетическом древе. «Позже, когда стал он признанным прозаиком, его художественная культура воспринималась порой как врожденная, наследственная, делались даже попытки объяснять ее «секретами» далекой казаковской родословной, — и в этом слышалось уже что-то от легенды», — пишет Кузьмичев в его литературной биографии (с.7). Мне Устинья Андреевна рассказывала о семейной легенде. Я ее помню, вот вкратце ее суть.

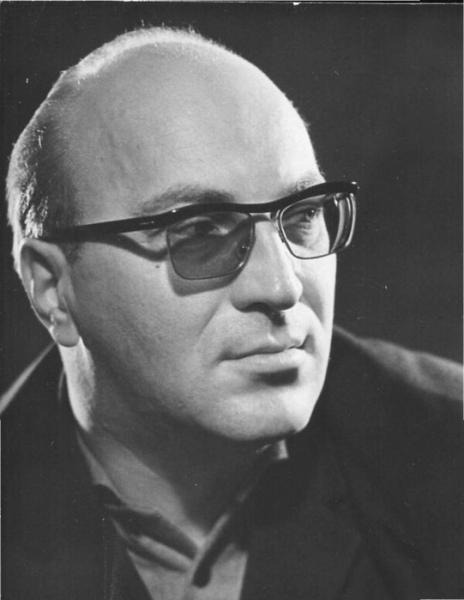

Предки Устиньи Андреевны были крепостные крестьяне князей Мещерских. Деревня была на Смоленщине. Миловидную крестьянскую девушку взяли в барский дом в качестве горничной. В доме был молодой князь, обрюхатил ее. И девицу выдали замуж за бедного поме- щика-однодворца. Устинья Андреевна была не то ее внучка, не то правнучка. Я слышала это из ее уст. А в роду князей Мещерских был ген литературной одаренности, один из князей по материнской линии был внуком Н.М. Карамзина. Среди князей были писатели — драматурги и романисты, поэтические переводчики. Хорошо было бы сравнить их портреты с Юриными фотографиями. Но и до сравнения можно сказать, что черты его лица, форма головы, маленький размер ноги при довольно высоком росте изобличали в нем породу. В его внешности ничего не было от простолюдина, он не был похож ни на мать, ни на отца.

Юра оттачивал природное дарование чтением русской классики — поэзии и прозы. Помню, мы прилетели в деревню Пялица на Терском берегу Белого моря. И сразу отправились в библиотеку. Большая пустая комната, на полу длинные книжные полки в три яруса, на них толстые журналы и русская современная и классическая литература. Мы взяли, оставив в залог три рубля, «Анну Каренину». Делать в деревне нечего (мы ждали самолета), и Юра стал читать мне этот роман, чуть- чуть заикаясь. Он был очень внимателен к слову, точному его значению. Любил Бунина, Чехова, Паустовского.

Но к ученым сочинениям его не тянуло, работа ума не прельщала. Почитайте Юрины статьи — в них глубокие мысли в прекрасной словесной оболочке. Но если вчитаться, то новых, неожиданных поворотов мысли нет нигде. Есть только блестящее изложение превосходных идей и чувств, высоко благородных, общечеловеческих, которые и прежде неоднократно высказывались, но никогда так красиво и чувствительно. Возьмите любой абзац из статьи «О мужестве писателя»: «Когда писатель сел за чистый белый лист бумаги, против него сразу ополчается так много, так невыносимо много, так все зовет его, напоминает ему о себе, а он должен жить в какой-то своей выдуманной жизни. Какие-то люди, которых никто никогда не видел, но они все равно как будто живы, и он должен думать о них, как о своих близких. И он сидит, смотрит куда-нибудь за окно или на стену, ничего не видит, а видит только бесконечный ряд дней и страниц позади и впереди, свои неудачи и отступления — те, которые были и будут, — и ему плохо и горько. А помочь ему никто не может, потому что он один» (Юрий Казаков, «Северный дневник», М., 1973, «Советская Россия», с. 199). Мне хочется чуть не всю статью переписать здесь, чтобы показать, как точно, изящно, проникновенно описывает он труд писателя, вызывая понимание, участие и восхищение.

Перечитываю свой текст через год, вношу стилистическую правку и наталкиваюсь на это утверждение. Оно не точно. В Юриных писаниях звучит и собственная мысль, так, в дневнике 1955 года (6 апреля) читаем: «Ненавижу, когда говорят: «Не люблю Толстого. Не люблю Гоголя. Не люблю Горького»... Можно не любить колбасу, редьку, постное масло, но гениями надо гордиться. Даже не любить их надо, а ощущать всегда в душе. Они теперь входят для нас в понятие родины» (Юрий Казаков, Избранное, ИТРК, М., 2004, с. 735). Пожалуй, точнее сказать, что, когда Юра задумывался о людях искусства, их труде, отношению к миру, этическим понятиям, его мысль всегда работала самостоятельно, и, разумеется, всё им высказанное всегда звучало в унисон с общечеловеческим ценностями. Но и то верно, что всё, относящееся к душе человека, было хоть кем-то когда-то высказано. Повторение здесь неизбежно.

Еще одна черта писательского мастерства Казакова — герои его писаний трогают сердце, как живые люди, от его строк всегда веет живой дух. Читаешь рассказ, и такое чувство, что ты сам чуть не вчера общался с его героем. Он, конечно, умел вызвать участие читателя к своим персонажам и в очерках и в рассказах.

И еще у Юры было врожденное чувство русского слова. Вот как он сам об этом сказал — с мистическим пониманием: «Это еще раз доказывает [выше Юра называет свой рассказ «Звон брегета» «деланным» — его герои говорят «напряженно и слишком изысканно»], что к речи надо иметь вкус, слово чутьем находить. И беда, когда писатель не видит спрятанный свет слова, не чувствует его заглушенный запах, когда в ладонях слово не отогревается, не начинает дышать и жить. Тогда дело совершенно безнадежно. Значит, это в тебе самом нет того изначального, единственного и настоящего слова». («Единственное родное слово». Беседа с корреспондентом «Литературной газеты», 1979, 21, XI. Цитирую по книге «Две ночи», Юрий Казаков, Москва, 1983, «Современник», с. 313.) Это было сказано ровно за три года до его смерти. У Юры это чутье было, как ни у кого. Д.В. Псурцев, поэт и переводчик, доктор филологических наук, настаивавший на том, чтобы я написала о Юре, как-то сказал мне, что Виктор Шкловский, преподававший несколько лет в Литературном институте, где-то написал, что за годы преподавания у него был среди студентов только один истинный писатель, и это — Юрий Казаков.

Обладая таким поэтическим даром, можно писать о любом пустяке и дарить читателю эстетическое наслаждение. Но это короткие штанишки, из которых писатель обязан вырасти. И Юра это чувствовал, когда писал очаровательные вещицы, например, «Оленьи рога». Прелестно, но достаточно об этом одного такого рассказа. Чтобы писать и писать дальше, должны раздвигаться умственные, психологические, исторические горизонты. Для этого у Юры было всё, но почему-то не суждено ему было вглядеться в самые затаенные уголки человеческой души, в подспудные силы, бродящие в обществе и двигающие историю. А если бы это случилось, какая великолепная проза была бы подарена русскому и мировому читателю! В. Турбин говорит, что Юра «был человеком первого шага, дебюта». Так почему же не было дальнейших шагов? Точнее сказать, за последние пятнадцать лет жизни талант его выплеснулся всего дважды, зато как никогда сильно. Это, как я уже говорила, два рассказа о маленьком сыне Алеше «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал». Рождение сына, великое новшество в его жизни, всколыхнуло врожденную силу таланта, и появились, пожалуй, самые лучшие рассказы отца о сыне в русской литературе XX века. И, конечно, еще один всплеск — «Розовые туфли», но о нем позже.

Оставленное им наследие невелико, но так полнокровно, так дышит жизнью всего живого под солнцем. Пусть написано мало — мал золотник, да дорог. Что же прекратило дальнейшее развитие творчества? Легкость писания не выработала привычки приклеиваться к стулу на многие часы на протяжении месяцев, лет. Он писал в упомянутой статье «О мужестве писателя»: «настоящий писатель работает по десять часов в день». Но сам он десять часов подряд никогда не сидел за машинкой. А закончив рассказ или длинный очерк, стремился вырваться из дома — на лыжах, на байдарке, или совсем из города — вВилково, на Валдай, куда угодно. Путешествия давали материал для его чувственного, живописного творчества. Мой учитель, замечательный переводчик художественной литературы, Ольга Петровна Холмская, называла его «медиум». Она говорила, рассказы у него получаются сами собой, он всеми фибрами души ощущает красоту природы, он — безупречный словесный посредник между ней и читателем. Отвечая на вопрос анкеты, розданной журналом «Вопросы литературы» (Ответы помещены в №9, 1962 г.) молодым писателям, Юра говорит: «Я много езжу, и после каждой поездки выходит у меня рассказ, а то и два, — иногда много времени спустя после поездки. Но это выходит как-то само собой».

И вот такой баснословно одаренный писатель в силу самых различных факторов отдал дань губительной русской привычке — служению Бахусу, говоря высокопарно. Я ни у кого не встречала упоминания того, что Юра много и тяжело пил. Это тягостное обстоятельство его жизни исследователи стыдливо обходят молчанием. Напрасно, исследование причин пьянства гениально одаренных людей, не только погубившего их талант, но и сведшего в могилу, вскрывает социальные и биологические корни заболевания, гибельного не только для человека, но и для целого народа, и, конечно, выявляет особенности социальной среды, в которой происходило становление и развитие таланта.

Позволю себе сделать еще несколько выписок из биографии Ю.П. Казакова, написанной исследователем его жизни И. С. Кузьмичевым («Юрий Казаков. Наброски портрета». Изд. Советский писатель. Ленинградское отделение, 1985 г.). Эти выписки имеют прямое отношение к дальнейшему повествованию.

«Прочитав казаковские рассказы на всероссийском семинаре молодых прозаиков в Ленинграде в ноябре 1957 года, В. Панова отозвалась о них так: «Юрий Казаков — талант очень большой, таящий в себе возможности неограниченные. Представленные им рассказы поражают силой эмоции, законченностью и стройностью, это — произведения большой литературы. В лепке характеров, в слове, ритмике, композиции, в искусстве создания настроения нам нечему учить молодого Казакова, он с не меньшим правом может взяться учить нас» (с. 47).

«Весной 1961 года «Северный дневник» — в рукописи он назывался: «Тихие герои. Северные путевые заметки» — был опубликован журналом «Знамя», и Казаков наверняка не предполагал, что этот «проклятый» очерк откроет собою книгу, которая окончательно сложится и выйдет отдельным изданием лишь в 1973 году.

Сюжет очерка «Северный дневник» ограничен летней поездкой шестидесятого года — из Архангельска до Мезени на пароходе «Юшар», потом на сейнере «Белужье» в деревни на Зимнем берегу Белого моря. Вместе с тем повествование пропитано всякого рода воспоминаниями, перемежается эпизодами и впечатлениями прежних северных поездок автора; самые неожиданные ретроспекции прихотливо переплетаются здесь, и в результате «время проживания» в очерке приобретает куда больший объем, нежели хроника месячной поездки» (с. 64).

«Окрестности Тарусы Казаков хорошо знал, исколесил их на мотоцикле, мечтал приобрести здесь собственный дом. И не только восхищался пейзажами, по крайне дорожил культурными традициями этих «милых художнических мест», дорожил кругом тех интеллигентов старой закалки, о ком довелось ему здесь узнать из первых уст и с кем посчастливилось самому общаться», (с. 91)

«Еще в марте 1962 года он делился с Конецким: «Я сейчас в Тарусе, и за десять дней написал очерк про Закопане — так себе, пустячок — и рассказ. Рассказ небольшой, но препоганый [Наверное, «Легкая жизнь»]. Я, знаешь, насколько раньше был непоколебим и уверен в себе, настолько сейчас закис и раскис и не знаю, что делать. Как-то тянет меня на высокое и важное, а высокого и важного что-то все не подвертывается, и то, что делаю я сейчас, совершенно мне не в жилу... А тут еще... Взял Толстого «Исповедь», почитал и совсем закручинился. Неотразимо пишет старик...», (с. 127).

«Мысль о счастье пронизывает один из самых, по-моему, дорогих для Казакова рассказов — «Осень в дубовых лесах» (1961), — где противостояние северной и среднерусской жизни оказывается художественным лейтмотивом.

«Осень в дубовых лесах» можно назвать рассказом о счастливой любви. Не той любви, что увенчана брачными узами, что дарит семейное благополучие, душевную стабильность и прочность домашнего очага, — нет, это рассказ о другой любви: зыбкой, призрачной, растворяющейся в письмах и снах, и все-таки — любви, приносящей счастье. Оттого, что любовь эта лишена традиционных атрибутов и надежной уверенности в своем будущем, герои рассказа так боятся ее утратить и так дорожат каждым ее часом» (с. 93).

Полвека отделяют меня от тех давних событий. Думаю о них, как будто вспоминаю сюжет любимой, давно не читаной книги.

НАЧАЛО. ЛЕТО 1960-ГО - ЛЕТО 1961-ГО. ПОХОРОНЫ ПАСТЕРНАКА

Январь 1960 года. Бегу морозным январским днем по центральной улице подмосковного посёлка Голицыно, спешу на московскую электричку. Мне тридцать лет, я давно развелась с мужем, у меня семилетний сын. Мы живем у моих родителей, где есть ещё моя младшая сестра и брат, который родился 22 июня 1941 года в четыре часа утра, как раз когда немцы бомбили наши пограничные города. Я еду в Москву, у меня дела в институте, я преподаю перевод в МГПИИЯ (Московский государственный педагогический институт иностранных языков, бывший «Инъяз», бывший «Мориса Тореза», теперь Московский государственный лингвистический университет) на переводческом факультете, с которым будет связана вся моя взрослая жизнь, скорее всего, до последнего часа.

Навстречу идет молодой, грузного вида мужчина в меховой шапке пирожком, с красивым неулыбчивым лицом, кожа под носом (там, где усы, как у Чарли Чаплина) покраснела от стужи. Он замедлил шаг, посмотрел на меня близорукими голубыми глазами, наверное, хотел поздороваться, вдруг кто-то знакомый, и меня как током ударило. Увидев, что ошибся, он пошёл дальше. А я поспешила на электричку.

В доме творчества живет моя учительница, вернее сказать, Учитель, Ольга Петровна Холмская, которая учит меня переводу уже десяток лет. И не только переводу, это очень умный, саркастический, но благородной души человек. Людей с таким пронзительным умом встречается мало, к тому же она, родившаяся в 1896 году, - объективный свидетель исторических событий всемирного значения, о которых я знала только из книг и рассказов бабушки, работницы ижевских оружейных заводов. Так, она однажды сказала мне, что первые годы после революции были в истории России самыми свободными. Даже церковь освободилась от гнета Синода. Примером своей жизни Ольга Петровна учила меня благородству человеческих действий, устремлений, поступков.

Я неслучайно оказалась в числе её подопечных. Письменный перевод на русский язык у нас в институте начинали преподавать тогда во втором семестре второго курса. Нашим преподавателем была очаровательная (внешностью и благовоспитанностью — потомственная дворянская женская грациозность) немолодая женщина Наталья Матвеевна Соловьева. Наталья Матвеевна была ещё и внимательный учитель. Она отличала мои домашние переводы из английской классики — я с упоением переводила заданные на дом отрывки. Сидела дома в большом разлапистом кресле в окружении словарей Даля и Ушакова, и «творила», не зная никаких правил, не имея понятия, что эти часы за письменным столом — тоненький ручеек, который превратится через десятилетия в полноводную реку — профессиональное занятие литературным переводом. Выросла я в семье, где не было ни писателей, ни переводчиков, и писательское дело представлялось мне сверхчеловеческим действом, а писатели — обитателями Олимпа, куда простым смертным доступа нет. У нас была большая библиотека, и писатели обитали для меня не в жизни, а под корешками книг.

Студенты не знают закулисной для них стороны преподавательской работы. По окончании учебного года на последнем заседании кафедры (мне это рассказывала потом Ольга Петровна), Наталья Матвеевна попросила О.П. Холмскую взять на следующий год нынешнюю 206 группу, так как в этой группе, по её мнению, три человека могли бы в дальнейшем переводить изящную словесность на русский язык. Так я и попала к Ольге Петровне, была сначала любимой ученицей, а потом другом, помощником и коллегой.

Ольга Петровна Холмская часто жила не у себя дома. В послевоенные годы ее домом была комнатка «сапожок» в студенческом общежитии, что в Петроверигском переулке, позже — двухкомнатная квартира в писательском доме у метро Аэропорт, улица Черняховского, дом 4, квартира 106; какое-то время и я там жила — Ольге Петровне было неуютно одной. Обычно она уезжала в Голицыне — жила в Доме творчества писателей, или снимала комнату у местных обывателей. Я приезжала к ней и тоже останавливалась в Доме, если бывала свободная комната, или что-то снимала. Отношения у меня с О-Пе-Ха, как звала её Евгения Давыдовна Калашникова, еще одна переводчица из группы кашкинцев, были как у мастера и подмастерья. Ольга Петровна учила меня мастерству перевода, а я, чем могла, помогала ей. Она плохо видела, и вот мы сидим у неё в комнате, она, полулежа на кушетке-кровати, читает вслух свой перевод «Тайны Эдвина Друда» Чарльза Диккенса, а я слежу по английскому тексту, чтобы поймать пропуск или неточность. По ходу дела Ольга Петровна разъясняет, почему она перевела какое- то место именно так. Это была великая школа.

В тот раз, во время студенческих каникул, я снимала комнату у древней, но живой и весёлой старухи в такой же древней халупе, тёмной внутри и снаружи, недалеко от Дома творчества, где я обедала за небольшую плату. Так я оказалась среди молодых писателей, которые стремились в небожители, но были совсем обычные молодые люди. Кроме одного — Юрия Павловича Казакова. Это его я встретила по дороге на станцию тем морозным январским днем. Среди обитателей дома, кроме молодежи, — писатель-юморист Ардов, Зинаида Шишова, написавшая прекрасную детскую книжку про Колумба «Великое плавание» (побольше бы сейчас таких книг), переводчица Воннегута Рита Райт-Ковалёва. Ещё помню дочь поэтессы Вероники Тушновой Наташу, писателя Иосифа Ге- расимова, друга Казакова, и фронтовика Марата, сына Шишовой. Обедали на застекленной отапливаемой веранде, за продолговатым овальным столом. За окнами снег, заиндевевшие кусты и деревья. А на веранде тепло, аппетитно пахнет едой, свежим черным хлебом. Старинный вид ей придает обширный резной буфет, в котором держат столовую посуду. На обед приглашает горничная: стучат писатели на машинке и слышат: «Кушать, пожалуйста», «Кушать, пожалуйста». Ардов, идеально красивый мужчина, приходил на обед с очень маленьким металлическим чайником и рассказывал смешные истории, правда, иногда не очень смешные. У него, в квартире на Большой Ордынке, живала, наезжая в Москву, Анна Ахматова. Рита Райт, маленькая старушка с овечьим подбородком, рассказывала о своих встречах с Маяковским. После обеда собирались в небольшой уютной гостиной с книжным шкафом, велись разговоры, совсем не помню о чём, но в них не было ни особой учёности, ни остроумия. После ужина, тепло одевшись, шли гулять по морозным, освещенным тусклыми фонарями улочкам, меня провожал домой Оська Герасимов [писатель Иосиф Герасимов]. А Юра Казаков ходил с Наташей Тушновой, милой девушкой-школьницей, у неё были зелёные глаза с карими крапинками. Наташа мне потом рассказывала, что он нежно ухаживал за ней, но она была влюблена в своего школьного учителя истории и Юрия Казакова отвергла.

Ольга Петровна сказала мне, что Юрий Казаков — начинающий молодой писатель, как говорят, очень талантливый. Попросила взять в институтской библиотеке его нашумевшую книжку «На полустанке». Уйдя на пенсию, Ольга Петровна больше в институте не работала. Последний год я посещала все ее занятия. Чтобы получать полноценную пенсию, Ольга Петровна перешла на полную ставку, но тянуть такой воз не могла — институт находился в нескольких зданиях, одно в Ростокинском проезде, куда надо добираться на трамвае от метро Сокольники. Это здание институт получил, когда Сталин «разоблачил» Марра [Николай Яковлевич Марр, русский и советский востоковед и кавказовед, филолог, историк, этнограф и археолог, автор «яфетического учения», развенчанного в 1950 году], и Институт востоковедения, находившийся в нём, был закрыт. Мне доверили её полставки (я была аспиранткой Ольги Петровны), и половину нагрузки с неё сняли. Разумеется, я не взяла у нее той половины денег, что она получала за полную ставку (она, естественно, предложила их мне): ведь я ходила на все её занятия и училась не только переводить, но и преподавать.

И я взяла в библиотеке книжку Казакова — маленькую, беленькую, невзрачную. Сначала ее прочитала Ольга Петровна, потом уже я. Книжка меня восхитила, такого ясного, чистого, невязкого, даже поэтического языка я не встречала ни у одного современного писателя, разве что у Паустовского. Я сказала это Ольге Петровне. Она подумала, подумала и говорит: «Казаков пишет под влиянием Бунина, так же сочно и живописно, да и жизненный материал, и отношение к нему — бунинские. Впрочем, это свидетельствует, скорее всего, о сходстве натур». Я подумала, что это, наверное, правда.

Кончились каникулы, и я вернулась в Москву. А весной, в марте, Ольга Петровна опять поселилась в Голицыне, она любила жить поближе к природе. У неё было полдомика в Звенигороде, но там некому было готовить. И она зимой жила в голицынском Доме творчества. Ольга Петровна позвонила мне оттуда. Попросила привезти что-то и сказала, что можно пожить в доме дней пять между моими уроками в институте, свободна крохотная комнатка на втором этаже. Я приехала, заплатила в местной конторе за пять дней, вошла в дом и в сенях на вешалке увидела темно красный шарф Юрий Павловича. Сердце моё чуть не выскочило из груди. На этот раз среди писателей был великий Юрий Домбровский. Он дружил с Ольгой Петровной, однажды она взяла меня в Переделкино, к нему в гости. Я уже тогда сомневалась насчет авторства Шекспира. А Домбровский написал о Шекспире книгу «Смуглая леди сонетов». Мы пришли к нему в комнату. Беспорядок там царил страшный, везде, на кровати, на стульях, — книги, рукописи, бумага. Он был великолепен. Высокий, тощий, на голове копна черных волос, и очень добрые цыганские глаза. Я не осмелилась вымолвить свои сомнения в авторстве Шекспира, и он нам долго рассказывал, как ему самому виделся ещё более великий (хотя кто его знает, с позиций вечности) Шекспир.

И вот теперь здесь и Домбровский и Казаков. Помню два эпизода. Сидим мы как-то с Домбровским в гостиной-библиотеке, и он вдруг ругнулся матом, я в тот же миг размахнулась и ударила его по щеке — не сильно, конечно. До сих пор моя ладонь чувствует мягкую дряблость кожи его щеки. Домбровский не обиделся, сказал только «простите». Спустя шесть лет я встретила его в Доме Союза писателей, в пристройке к Г ерценовскому дому, он узнал меня и спросил:

— Вы та дама, которая за мат дала мне пощёчину?

Я кивнула и попросила у него прощения. Он ответил:

— Так мне и надо, — и засмеялся.

Больше я никогда его не видела.

А второй эпизод связан с Юрием Павловичем. Он дал мне прочитать коротенький рассказ о Ленинграде, где описано разведение мостов. Кажется, это рассказ «Пропасть», только он был короче и без трагической нотки. На другой день после обеда мы сели с ним в укромном местечке, и я сказала ему, что думаю об этом рассказе. В нем нет глубины, неповторимости чувств, он даже чуть-чуть пошловат. Но очень похвалила описание разведения в Ленинграде мостов. Ни слова не сказав, Юрий Павлович взял свой рассказ и ушёл к себе в комнату на первом этаже. Как же я себя ругала. Сама, сама разрушила крошечный мостик, который стал между нами возводиться. Но на другой день во время общего разговора в гостиной Юра вдруг сказал, чуть заикаясь: «А мне нужна такая жена, как Марина, чтобы неравнодушно читала мои рассказы». Я не отнесла этих слов к себе, восприняла их как обобщённое заявление. Речь шла не обо мне, а об определенном женском характере. Таким гигантом, особенно по сравнению со мной, представлялся мне Юрий Павлович. Чего он, конечно, не подозревал. И сам в себе, как в человеке, не ощущал олимпийского величия. Но силу своего таланта понимал, чувствовал свою исключительную незаурядность. И хотел, чтобы для близкого человека он был самый великий писатель. Это я поняла позднее.

Кончились мои пять дней, я опять вернулась в Москву, не имея никаких надежд на неслыханное блаженство — быть вместе с любимым человеком. И хотя я как будто покорилась невозможности счастья, воспитывала сына, с увлечением переводила, читала Достоевского, готовилась к занятиям, но, когда в мае Ольга Петровна, которая всё ещё жила в Голицыне, сказала, что там опять поселился Юрий Павлович, и, кажется надолго, я рванула туда, и наша встреча меня согрела. Он был явно рад меня видеть. В доме опять жила Рита Райт-Ковалёва со своей дочерью длинноногой Маргаритой, умной, целеустремленной, с большим каштановым пучком на затылке, доброжелательной, но не очень красивой, похожей на мать. Я увидела, что Юра не безразличен ей. Рита Яковлевна говорила о нём с восторгом и как бы уже о близком её семье человеке. Май был очень теплый. Юра позвал меня покататься на лодке на голицынский пруд. Я согласилась. Взяли лодку, купаться он не думал, но было так жарко, что он стянул свои выцветшие бумажные штаны, и в синих семейных трусах нырнул в воду. Юра не потерял для меня ранг небожителя, но становился как-то более своим, что ли. Я вернулась в Москву, ни о чем важном для себя не поговорив с Юрой. Ау Маргариты умерла бабушка, она поехала хоронить её и попросила меня по возвращении не приближать Юру к себе. Я ей обещала.

А 1-го июня умер Борис Пастернак. Какая-то столичная газета, кажется всё-таки «Литературная газета», поместила позорно короткое сообщение в малюсенькой траурной рамке: «Умер член литфонда, поэт Б. Л. Пастернак». Поэт и переводчик Андрей Сергеев, мой приятель и коллега (мы вместе переводили роман Томаса Гарди «В краю лесов») позвал меня поехать в Переделкино, почтить память великого русского писателя. Подошли к дому, калитка открыта, на дорожке к крыльцу — еловые ветки, вступили в светлую комнату, никого, на столе покойный поэт, кто-то тихо играет на фортепьяно в соседней комнате, кажется, Рихтер. Андрей наклоняется к мертвому лицу и целует в лоб. Я смотрю, стараясь запомнить смертную маску. Не запомнила. Всегда в воображении Пастернак, каким нарисовал его Анненков.

Похороны на переделкинском кладбище через день. Я не сомневаюсь, Юрий Павлович приедет на похороны. И я там увижу его.

В этот раз поехала в Переделкино одна. Улица, ведущая к кладбищу, заполнена вся медленно движущейся темной лентой пришедших проститься. Мне удалось подняться на возвышение почти к самой могиле. Народу — море. Опускают гроб, с сильным деревянным стуком падают первые комья. Вспоминаются поразительно точные стихи Марины Цветаевой «И первый ком о крышку гроба грянет». Растет гора цветов, меняются один за другим чтецы. Гениальный «Гамлет» из «Доктора Живаго». Да, Пастернак — небожитель. А мы, неспособные придумать ничего подобного — пигмеи. И всё же я счастлива — живу в столетие, когда в России расцвел величайший поэтический цветник. А если бы меня угораздило родиться раньше, скажем в XVIII веке, я не знала бы стихов, считанных с небес в последующие века, не читала бы Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Каких радостей была бы лишена моя жизнь.

В том дне для меня сплелись два мотива — прощание с великим поэтом, претерпевшим страдание от невежества, обернувшегося агрессивным злом, и предчувствие, казалось бы, невозможного счастья — встреча с писателем, у которого потрясающее поэтическое перо. Это я сейчас так перевожу на язык смысла обуревавшие меня тогда чувства. А тогда я всё время искала взглядом грузноватую фигуру с неласковым лицом. И я увидела его, недалеко от себя, он был один в плотной толпе прощавшихся. Был уже конец траурной церемонии.

— Юра, — окликнула я его с забившимся сердцем.

— Привет, милая, ты одна?

— Одна, Андрей Сергеев был здесь позавчера. Сегодня не мог приехать.

— Поедем ко мне в Голицыне, помянем гения. Ты свободна?

— Свободна.

Любовь — это помрачение рассудка, мозг отключается, грудь распирает сладчайшее блаженство. Помянуть великого поэта с любимым — такое не могло присниться даже в самом счастливом сне. В моей жизни до сих пор всегда было так: тебя любит тот, кого ты не любишь, а ты любишь того, кто не любит тебя. Наверное, потому, что я всегда влюблялась не в ровню себе, а в того, кто меня чем-то превосходил, во всяком случае, мне так казалось.

Мы пошли не на станцию Переделкино, от которой доехали бы до Киевского вокзала, оттуда на метро до Белорусской и в Голицыне. Юра сказал, что от писательского поселка всего несколько километров до Баковки, что на Белорусской железной дороге. Пройдемся по лесу. А там на электричку, до Голицына всего полчаса. И мы двинулись в путь, понятия не имея, сколько нам предстоит идти. Сначала шагалось легко, начало лета, пешеходная дорожка шла лесом, яркая, свежая зелень заслоняет солнце, веет прохладный ветерок, перешли мостик через ручей. Говорила больше я, рассказывала о трудностях художественного перевода, о русском языке.

— Миленькая, — вдруг сказал Юра, - брось ты свои переводы, давай говорить о вечном. Как поживает Оська?

— Какой Оська?

— Уже забыла? Герасимов.

— А-а, Герасимов. Я его с тех пор невидела. С ним что-то случилось?

— Да нет, ничего. Он мне сказал тогда, что ты с ним трахалась.

— Что за чушь! Он мне не нравится. Я даже целоваться с ним не могла бы.

— Странно!

— А когда он это сказал?

— Да тогда и сказал. В январе, в Голицыне. Ты ведь с ним ходила.

— Да, он меня провожал один или два раза. Потом уехал в Москву, а когда вернулся, через два дня, кажется, уехала я. У меня даже его телефона нет.

— Это правда, старуха?

— Я, Юра, уже тогда только о тебе думала.

— А что же молчала?

— Так ведь ты был влюблен в Наташу, дочку Тушновой.

— И то правда.

— А Наташа как поживает?

— Я ее тоже с тех пор не видел. Она мне рассказывала, что втюрилась в своего историка.

— Юра, а Маргарита сейчас в Голицыне?

— Нет, уехала. Рита Райт, её мать, провела со мной беседу. Попросила без серьезных намерений ее дочь не трогать, это неблагородно. Я испугался и стал с ней холоден.

Лес кончился. Давно перевалило за полдень. Было очень жарко, мы шли, шли, а конца дороги все нет. Попался деревенский магазинчик, Юра выпил пива, купил бутылку коньяка. Спросили, сколько еще до Баковки. Оказалось, километров пять. Он устал, идти ему было тяжело, взяли такси и поехали в Голицыне, не подозревая, что едем к нашему будущему, которое продлится ровно пять лет.

Вернулась я домой на другой день. Когда сейчас говорят, что в Советском Союзе не было секса, это ошибка. Секс, конечно, был, другое дело, что всё было не так, как теперь. Отношение к этой стороне жизни у мужчин и женщин по биологическим причинам — различны. М.М. Пришвин писал в своем дневнике, что у мужчины половой акт всегда связан с деторождением, а у женщин нет. Меня сперва это удивило. Но, подумав, я поняла, что он прав. Очень точное замечание. И, наверное, этим объясняется такая мощная похотливость мужчины. Природа (или Создатель) предусмотрительна: чтобы род человеческий не вымер, мужчина снабжён механизмом оплодотворения, который работает бесперебойно — изо дня в день, из недели в неделю — на протяжении почти всей его жизни. Мужчина в плену этого механизма. И если лишить его руля и ветрил, то общественная жизнь людей превратится в ад. Сейчас главная узда — семья (раньше была еще церковь), где должны быть все условия, чтобы этот мужской механизм мог действовать с той частотой, какая предусмотрена свыше. Неженатый тридцатилетний мужчина в некоторых странах считался угрозой для общества, и, если он не выказывал брачных намерений, его не допускали в общество, где есть молоденькие девушки (XIX век, Англия). Совсем иной детородный механизм у женщин. На миллионы сперматозоидов мужчины приходится в течение жизни семьсот (плюс-минус пятьдесят) яйцеклеток, ждущих оплодотворения. Оно может происходить раз в месяц, тогда как мужчина может оплодотворять женское яйцо не только каждый день, но и несколько раз на день. Создателю надо было (почему-то), чтобы род человеческий не прекращал существования. Он и наделил мужчин, в своих целях, столь мощным производительным потенциалом. По-видимому, кроме религиозных увещеваний, нет иной силы, способной обуздать похоть, или, вежливее сказать, вожделение. В семье мужчина удовлетворяет похоть, сколько душе угодно. А холостяку, вне семьи, приходится худо. И потому мужчины, в общем, хотят жениться. Такая избыточная и необоримая жажда размножения вызывает у женщины жалость к любимому мужчине. И довольно часто у женщины по этой причине, скорее всего, подсознательно, рождается к мужчине материнское чувство. Жена с материнским чувством к мужу простит ему измену, потому что пожалеет его. Но так это не у всех женщин.

В Советском Союзе у мужчин было столько же сперматозоидов, сколько и в других общественных формациях. Поэтому было так же много романов, измен, соитий до брака и вне брака. Но в СССР был инструмент, наказывающий слишком активных мужчин, — Коммунистическая партия Советского Союза. Из-за этого случались страшные трагедии. Это я к тому, что любовных историй и в те семьдесят лет было предостаточно. Другое дело, что произведения искусства в то время воспевали целомудрие. Впрочем, целомудренной (по форме) была в царское время и вся русская классическая литература. Целомудренная по форме, хотя бесконечно щедрая в ублажении читателя любовными коллизиями. Правительство СССР понимало, памятуя, наверное, судьбу Римской империи, которую погубили не только варвары и христианство, но и абсолютное развращение нравов, что непотребное поведение полов губительно для государства. И строго следило, чтобы на экраны и на страницы художественных произведений не проникала порнография. Так что судить о любви при советской власти по кинофильмам, романам, повестям, — зряшное дело. 25 марта 2008 года была посмертная передача о Георгии Гачеве [Георгий Дмитриевич Гачев — российский философ, доктор филологических наук, культуролог, литературовед и эстетик; ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН; автор концепции ускоренного развития литературы], посвященная его памяти. Гачев сказал как-то, обращаясь к школьникам: «Не верьте, что вам внушают сейчас эти бессмысленные люди. Все эпохи одинаковы, в каждом времени есть своя чума. И при Сталине и при Гитлере люди влюблялись, ходили в лес, катались на коньках». Я сначала подумала, что он не прав. Но, подумав, уразумела его правду. В каждом времени есть своя чума и свои радости. В сталинское время чума — Лубянка и Гулаг, радости — трудовая стабильная жизнь простых людей, как, например, жизнь моей семьи. В гитлеровской Германии — гестапо и концлагеря, а вот радости, если и было, то очень недолго и то лишь для природных германцев. В наше время чума — безмозглые и бессердечные рыночные отношения, которые убивают стариков, спаивают мужчин и отправляют на панель женщин, выброшенных из созидательного труда, не находящих применение в общественном трудовом устройстве.

Но вернемся в тот, такой далёкий, июнь 1960 года. Мы с Юрой были свободные от брачных обязательств люди, могли отдаться чувствам, никого не обманывая. Особого привкуса, существующего в отношениях между любовниками, имеющими семьи, у нас не было. Для меня Юра скоро стал родным человеком до последней клеточки его ума и тела.

Провожая меня на станцию, Юра взял у меня телефон. «Позвоню, когда буду скучать», — сказал он, прощаясь, некоторые его фразы я до сих пор наизусть помню. 14-го июня — мой день рождения, мне тридцать один год, выгляжу я молодо, судя по фотографиям того времени. Мои родные — на даче в Барвихе. Я дома в большой четырёхкомнатной квартире одна. Вечером пришел мой школьный друг еще с довоенной поры — В.С. Он литературовед, научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук СССР. Умница, и теперь уже можно сказать трагической судьбы. Он не женат, волочится за мной, я дружу с его матерью и сестрой. Мы вечно спорим о литературе, о роли Ольги Петровны в моей жизни. Он считает, что мог бы больше делать для моего творческого развития, чем она. Вдруг телефонный звонок, беру трубку.

— Привет, миленькая, — слышу Юрин голос. — Что ты делаешь?

— Ничего.

— Давай будем ничего делать вместе, — говорит Юра, слегка заикаясь. — Приезжай на Арбат, дом 30, квартира 29, жду.

— Еду, — говорю я.

Время час ночи, но не очень темно. В.С. знает про Юру. И понял, кто звонит.

— Еду к нему сию минуту, — бросаю я.

— Поезжай, конечно. Но не сомневаюсь, очень скоро мы с тобой весело посмеемся над этим приключением.

Не посмеялись. Хотя друзьями остались на всю жизнь.

Метро уже не работает. Я живу в Покровском-Стрешневе. Тогда ходить ночью по Москве было нестрашно. Дошла до Ленинградского шоссе. Подхожу к метро «Сокол». Возле меня тормозит грузовик. Шофер лет пятидесяти приветливо спрашивает, далеко ли иду. Говорю, на Арбат.

— Садитесь, довезу, со стороны Смоленской.

— Мне надо как раз туда, — отвечаю я, — дело спешное.

Сажусь к нему в кабину, и через полчаса он остановился у Смоленского универмага. А еще через пять минут я в объятиях Юры, он ждал меня на Арбате у своего дома. Не помню, какой этаж, но лифта, по-моему, не было.

И вот я первый раз, на цыпочках, чтобы не разбудить соседей, вхожу в комнату, где живет Юра с родителями. Сейчас их нет, они у кого-то на даче. Очень хорошо помню эту комнату, могу даже нарисовать ее. Комната четырехугольная. Напротив двери узкое высокое окно. Комната, как войдешь, чуть левее, поделена двумя глухими шкафами, перпендикулярно к двери, на две половины, левую и правую. Между шкафами неширокий проход в левую, спальную половину, там стоит изголовьем ко второму такому же узкому окну высокая широкая кровать с металлическими шарами, где спят родители. Угол за изножьем кровати заставлен какой-то рухлядью. Обои мутно-зеленоватые, на них рисунок, напоминающий подводное царство, — силуэты водорослей, во всяком случае, такое у меня ощущение. В правой половине, куда ведет дверь из коридора, у стены ближе к окну та самая кушетка, которую мне было обещано завещать, перед ней, у той же стены, небольшой стол, что-то еще подокном, не помню. Вот и вся обстановка. И вот что я хочу сказать. Никакого стеснения за такую скудность у Юры не было. Он был естественный человек, воспринимающий внешние атрибуты жизни, как неизбывное, но не позорящее данное, и оценивал их только как «удобно» или «никуда не годно», а не как возвышающий или принижающий признак социальной лестницы. В этом мы с ним были похожи. Он понимал, испытывал на себе, что его жилище скверно. Но все же крыша над головой. Так мы и начали жить, время от времени, в этой комнате. По утрам за окном громко гулили голуби. Я ходила в Смоленский универмаг за едой. Обеда не готовила, нельзя было из-за соседей появляться на кухне. Юрина комната находилась, как войдешь, сразу же первая дверь налево. Мусор складывали в продуктовые бумажные пакеты и, уходя, брали с собой.

Так вышло, что наша вторая ночь любви выпала на мой день рождения. Повторю, мы были два свободные человека. У меня не было ни мужа, ни любовника. Мне они были не нужны. Мой брак не открыл мне, что брачные отношения могут давать наслаждение и женщине. Подруга моей дочери в двадцатипятилетием возрасте говорила «зачем мне это сомнительное удовольствие». И, наверное, у большинства русских женщин было тогда к сексу именно такое отношение. А шла женщина на это «сомнительное удовольствие», когда ее постигала великая любовь. Если бы у Юры не было такого таланта, я не влюбилась бы в него с силой солнечного удара. Но если бы такой же талант был облечен не Юриной плотью, я бы тоже не полюбила его. Что ко мне чувствовал тогда Юра, не берусь судить. Он хотел видеть меня, сказал однажды (в самом начале), что со мной в постели ему очень удобно, а с К. всё что-то мешает. Я могла жить без мужчины, работа (преподавание и перевод), сын, семья (родители, сестра, братья), книги, музыка, друзья, — все это до отказа наполняло мою жизнь. А Юра не мог быть без женщины, женщину требовало его мужеское естество. И из всех окружающих его женщин выбор пал на меня по каким-то неведомым мне причинам. Я знала за собой четыре положительных свойства: у меня нет зависти, я не кокетка (во мне нет жеманства), я не стяжатель. И я никогда не предам. Но не этими свойствами женщина влюбляет в себя мужчину. Вот такими были наши отношения в июне 1960 года.

Так встретились и полюбили два человека. Были они в чем-то схожи. Но в одном совершенно разные.

Когда мы с Юрой познакомились зимой 1960 года, мы оба принадлежали, в общем, к одному поколению, оба жили в Москве, у того и другого — рабоче-крестьянское происхождение, высшее образование, занятие литературой. Но до чего разные были у нас шлейфы прошлого. Какими разными путями шли мы к своим тридцати годам. Эти пути друг друга нам были не ведомы. И мы воспринимали один другого каждый со своей колокольни. Что могло выйти из соединения таких шлейфов?

Неслучайно название одной из частей так и не состоявшейся Юриной повести о войне — «Разлучение душ». Очень перекликается со строчками Евтушенко: «Со мною вотчто происходит, / Совсем не та ко мне приходит [...] О, кто-нибудь, приди, разрушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ». Мы были «близкие души», и все-таки нам суждена была разобщенность. Так не были ли ее причиной наши разные предыстории? Живя с Юрой бок о бок пять лет, я никогда не задумывалась, какими диаметрально противоположными были у нас детство, отрочество и юность. О своем детстве я всегда думала словами Льва Толстого: «Счастливая, счастливая неповторимая пора детства, как не любить, как не лелеять воспоминания о ней».

А Юра не любил говорить о детстве, не касался его и в своих рассказах. В одном из писем Игорю Кузьмичеву он писал, что детство у него было «весьма и весьма бедно событиями (если не считать войну, да войной кого удивишь?)». И Кузьмичев комментирует: «... в детстве его еще не пробудившееся сознание словно бы окутывала душевная дрёма; было в его житейских обстоятельствах что-то сковывающее, какая-то подавленность и сирость, что-то мешавшее ему дышать полной грудью; и даже читать тогда доводилось мало, и книжек в родительском доме имелось негусто». И далее: «В хмурые военные годы все, по его словам, упиралось в заботы «о хлебе, одеже», о том, как обменять карточные талоны на продукты, жилось тогда голодно и тяжко и, чтобы хоть как-то помочь семье, не терпелось поскорее обрести самостоятельность, получить профессию, определиться при деле. Словом, после восьмого класса, в 1944 году, Казаков поступил в московский Архитектурно-строительный техникум, а в 1946-м — в Музыкальное училище им. Гнесиных.

Военное отрочество, послевоенная юность — глухая, безрадостная полоса в биографии Казакова.

Много лет спустя в письме к Эдуарду Шиму он жаловался: «А вооб- ще-то грустно, как начнешь перебирать юность, не знаю, как у тебя, — у меня это самое печальное время. Хоть брось!..» (Цит. по И. С. Кузьмичев «Юрий Казаков. Наброски портрета». Изд. Советский писатель. Ленинградское отделение, 1985 г.)

В рассказе «Зависть», который редко включается в его книги, есть краткое, но подробное описание тяжелых военных лет: «А я опять ушел, но уже дальше, в ту первую свою московскую ночь, когда я стоял на крыше под бомбежкой. Я увидел опять убитых и раненых и заваленные кусками стен улицы. Я увидел октябрь в Москве — баррикады, жирные тучи аэростатов по бульварам, редкие, отчаянно громыхающие, битком набитые трамваи. Пепел летал по улицам, временами где- то рвались снаряды. Листовки, как снег, с неба, и в листовках обещания сладкой жизни. И мы на загородных полях, за Потылихой, ранние морозы, закаменевшая земля, неубранные вилки капусты, морковь, которую выковыривали палками. Противотанковые рогатки всюду, железобетонные колпаки, амбразуры в подвалах, патрули — полупустой город. Замерзающие дома, мрущие старухи, холод в квартирах, железные печки, и всю зиму потом темнота, коптилки, лопнувшие трубы водопровода и бледные грязные лица. И все эти годы изнурительная работа грузчиком — дрова, уголь, рулоны бумаги, кирпич, потом слесарные мастерские, потом снег на крышах... Телогрейка, старые штаны. Разбитые сапоги. И постоянный голод. [...] Я смотрел в те годы картину «Серенада Солнечной долины». Я смотрел на экран, как на тот свет, мне не верилось, что люди так могут жить где-нибудь. Потому что каждый раз после кино я шел домой в свою темную грязную конуру» (Две ночи, Юрий Казаков, М., «Современник», 1986, с. 90-91). Этот рассказ очевидно автобиографичен, в нем есть наша первая ссора в Тарусе, и Юрина поездка на маленьком теплоходе в Марфино. Написан рассказ зимой 1963-64 года. В нем его отрочество, ранняя юность и первые годы четвертого десятилетия жизни.

А вот что пишет Юра о себе в дневнике летом и осенью 1951 года, 8 августа ему исполнилось 24 года. Запись 29. VII. 51г. «Сегодня приехал из Солги. Гостил у отца. Там сейчас находится мама. С легкой душой оставил я Солгу. Не очень-то понравилось мне там. Но вот приехал в Москву, и что-то тяжело на душе. Там остались мои родители. Очень тяжело складывается жизнь». Затем 24. VIII. 51г. «Как и следовало ожидать, я никуда не попал. Почему, спрашивается? Неужели я такой уж неспособный чурбан? Не думаю. Нет. Просто все еще слишком легко отношусь к жизни. Это в мои-то годы! Когда Добролюбов 24 лет умер знаменитым. Лазо 23 года командовал фронтом. Что же это за люди? То ли гении, то ли люди с железной волей, которая все сокрушает на своем пути!»

Из следующей записи ясно, что он провалился на экзаменах в трех вузах. И он никого в этом не винит, кроме себя. А мог бы в личном-то дневнике написать о том, что у него нет блата, вот его никуда не приняли. Нет, виноват он сам, нужна воля, сокрушающая все на своем пути. Юра ощущал в себе зреющую жемчужину, мечтал, конечно, о славе, признании, богатстве. И он позже проявит эту волю.

А через два дня, 26 сентября, пишет: «Когда я с таким позором провалился в трех институтах, передо мной встал вопрос: что делать дальше? И вот я начинаю искать работу. Ищу, ищу... И по сей день ищу. Правда, мне довелось пробоваться в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, но вряд ли из этого выйдет что-нибудь путное.

В общем, неутешительная картина для меня и для моих близких, особенно матери.

Но есть и небольшая, правда, но отрадная сторона в моем существовании. Это то, что я разрешился наконец от своего годового почти писательского кризиса. Удивительно, как влияет на творчество (я говорю о себе, конечно) неудача. В прошлом году я написал пьеску. Небольшую по размеру и скромную по таланту. Написал я ее, и пошла она, бедняга, мыкаться по редакциям. И брать не берут — и отказывать не отказывают. Так до сих пор и блуждает. Правда, пока она нашла себе пристанище в «Трудрезервиздате», и мне даже пообещали ее напечатать, но дело опять застопорилось, и, вероятно, снова возвратят. Вот это-то и отбивает охоту писать еще что-нибудь.

Итак об отрадной стороне. Я все-таки понемногу сейчас разрешаюсь от молчания и начинаю пописывать. Пишу пьесу (одноактную) и два очерка о природе. Пишу тяжело, по многу раз исправляя написанное, но все же пишу. Природа и рассказы о ней — старая моя страстишка. Вот и сейчас закончу запись и начну снова копаться в рассказах, ворошить слова и переделывать фразы. Интересно, так ли пишут свои вещи большие писатели?«[Пунктуация Ю.П. Казакова].

Какая искренняя, изящная, живая и точная проза! А сам Юра еще не подозревает, что именно для писательства он и рожден на свет Божий.

Его отец Павел Гаврилович то ли был в ссылке в то время, то ли в тюремных лагерях. И Устинья Андреевна постоянно к нему ездила, иногда ездил к отцу и Юра. Он как-то сказал мне, что его не брали играть в оркестре театра, потому что он был сын осужденного. А театры посещают высокопоставленные зрители, и сидевший в яме музыкант может совершить террористический акт. Потому и не брали. Двадцать четыре года, один в Москве, работы нет и никаких перспектив, хотя есть уже музыкальная специальность. Помогал ему дядя Федя, брат матери. Он устроил его на курсы работников многотиражки, которые открылись у него на заводе. Все-таки это было занятие, близкое к тому делу, которое сидело в Юре, как Буратино в полене папы Карло. И все время давало о себе знать. Интересно, что в тот год он писал «тяжело», «ворошил слова, переделывал фразы». Это и было его настоящее писательское ученичество — усердствовать, пока фраза не зазвучит так, что сам себе скажешь — «вот, наконец, именно то, что надо». Через шесть лет, когда начались наши с ним странствия, Юра уже писал легко, как поет птица.

Запись 22. X. 51г. «Начал писать повесть. Интересно узнать бы, как работают над крупной формой писатели. У меня что-то плохо клеится. Черт знает как ее писать. Очень трудная штука — повесть. Много действ, лиц, и всех их нужно обрисовать. Показать развитие характеров и т.д. Кроме того, нужно воплотить в повести какую-то идею. А как это сделать? Ну ладно, узнаю еще. Не все ведь сразу. Я успокаиваю себя мыслью о том. что и крупные писатели работают над повестью или романом несколько лет.

Временами же мне кажется, что я вовсе не способный к этому делу человек, и тогда наступает вялость мысли и вообще не хочется браться за перо.

Пробовал устроиться грузчиком на ф-ку «Красный Октябрь». Ничего не получилось. <...> Что же теперь делать? Ох, деньги, деньги! Деньги — это эквивалент счастья. Под счастьем в данном случае я подразумеваю удобства, хорошую одежду, обильное питание и т.д., и т.п.

Хотел бы я пожить немного, не думая каждодневно: «Где взять денег на хлеб, на квартиру, на питание?» Деньги и средство их добывания — вот что пока занимает меня непрестанно.

Мать пока еще не приехала из Солги. Безобразие!»

От этой записи такое впечатление, что Юра уже начал академически изучать литературное дело. Появились профессиональные слова «крупная форма», «развитие характеров», «воплотить идею». И звучит надежда, что его скоро всему этому обучат. Значит, наверное, было где. Но самое сильное, страшное, впечатление от нее — жизнь молодого человека двадцати четырех лет в Москве пятидесятых, имеющего профессию и не знающего, где взять деньги, чтобы не умереть с голоду. И счастье для него тогда (он понимает, что это «на данный случай») — хорошая одежда, обильная еда, и чтобы не думать ежедневно, где взять деньги на хлеб и жилье.

В те девять лет, что отделяют эти записи от нашего знакомства, Юра окончил Литературный институт. И постепенно втягивался в литературную деятельность, среду. Это вживание имело две особенности. Во- первых, он сразу объявил себя не заурядным и бесспорным талантом, вызывающим почтение и зависть, и, во-вторых, этот талант не приносил ему материальной обеспеченности. Но к июню 1960 года отчаянного положения сороковых и начала пятидесятых уже не было. Вот такая Юрина предыстория. Вот что было у него в анамнезе. И это, конечно, окрашивало в жесткие, несветлые тона его восприятие окружающего мира. Серенады Солнечной долины в его мире не было.

Совсем другими были для меня война и послевоенные годы. Весна 1943 года. Мой отец, инженер-подполковник, кандидат технических наук, после разгрома немцев под Сталинградом принял непререкаемое решение вернуть в Москву всю свою большую семью, которая жила в эвакуации в Свердловске. Там жилось тесно и голодно, но любовно и дружно. Нас приютила мамина сестра, инженер-энергетик, у нее крошечная двухкомнатная квартирка в частном деревянном двухэтажном доме, в ней девять человек на восемнадцати квадратных метрах — бабушка, тетя, ее трехлетний сынок и нас шестеро, с нами была еще наша верная домработница. И вот родители решили, что надо возвращаться в Москву. Отец выхлопотал для всей семьи пропуск, первого апреля мы простились с дорогими родными и сели в поезд Свердловск-Москва. На вокзале отец повел нас в офицерскую столовую и по сэкономленным талонам накормил все семейство — мама, папа, домработница Маруся, две дочки, два сына — куриной лапшой, ничего вкуснее я не едала, зима была голодная. В Свердловске у меня появилась подруга, тоже эвакуированная москвичка, Алла Коллегаева. Ее отец был академик, и в Свердловске их поселили в хороший дом, в трехкомнатную квартиру со всей мебелью и даже с роялем. Они были прикреплены к академическому распределителю и в Москву не спешили. Мы с ней расстались, дав друг другу клятву обязательно встретиться в Москве. Алла училась в училище Гнесиных по классу фортепьяно. Продолжала учиться музыке и в эвакуации. Я часто бывала у них в гостях, она много мне играла. И я полюбила классическую музыку. Уже в Москве мы с ней часто ходили в консерваторию. Так пополнялась моя личная культурная копилка.

Приехали мы в Москву в начале апреля. Помню, отец запасся для нас несколькими связками сушек, они висели на стене в кухне. Мама тут же устроилась на работу. Ее однокурсник по Институту красной профессуры Н.Г. Гончаров заведовал кафедрой педагогики в Институте иностранных языков, ему нужны были преподаватели, и он пригласил маму читать курс истории педагогики. Мама защищала диссертацию «Педагогические взгляды Ушинского», а теперь ей предстояло окунуться в историю европейской педагогической мысли. И она с увлечением взялась за дело. Готовилась к лекциям, учила немецкий язык. Отец раз в полгода подавал заявление об отправке его на фронт. Он был кандидат физико-технических наук, их отдел занимался всеми, какие ни есть, баллонами, в Советской армии. И был постоянно в командировках, но все время просился на фронт. После войны начальник управления вызвал его к себе, подал ему пачку его заявлений и сказал: «Я не давал им хода, у тебя четверо детей, мал мала меньше. А ты и здесь был нужен».